글/ 명월(明月)

[명혜망] 농부와 원예 애호가들은 식물이 건강하게 자라고 풍성한 수확을 거두려면 토양, 양분, 햇빛과 물 등의 요소 외에 절기를 존중하는 것이 극히 중요하다는 것을 안다. 중국 고대에는 계절 변화와 태양의 주년 운동을 관찰해 24절기를 정리했고, 이를 하나의 시간 구분 시스템으로 만들었다. 이 시스템은 농경문명의 지혜가 결집된 것이라고 할 수 있으며, 신기한 배경이 있을 수도 있다. 현대인들은 이를 ‘중국의 제5대 발명’이라고 부른다.

절기는 황하 유역에서 기원했으며 이미 춘추전국시대에 초기 형태를 갖추고 있었고, 서한의 《태초력》에서 정식으로 확립됐다. 《태초력》이라는 역법은 한무제 태초(太初) 원년(즉 기원전 104년)에 완성됐다. 고대인들의 대자연에 대한 중시와 이해, 그리고 생존 능력을 이로부터 살짝 엿볼 수 있다.

1년 중 이 24개의 절기는 각 절기 사이의 간격이 약 15일이다. 이들은 계절 변화, 기후 변화와 물후(物候) 특징을 반영하며, 농업 생산과 건강 보건에 모두 중요한 지도 의미를 갖는다.

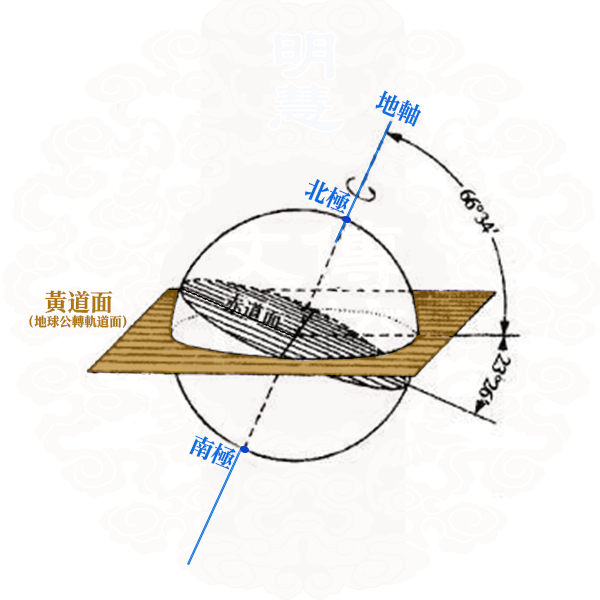

그렇다면 절기와 태양 운행은 어떤 관계일까? 절기는 태양이 황도상에 있는 위치를 근거로 하며, 15일마다 하나의 절기가 된다. 예를 들어 춘분 때 태양의 황경은 0°이고, 하지는 90°, 추분은 180°, 동지는 270°이다(사진2).

절기는 대략 네 가지 유형으로 나눌 수 있다:

• 계절 전환: 입춘, 춘분, 입하, 하지, 입추, 추분, 입동, 동지

• 기온 변화: 소서, 대서, 처서, 소한, 대한

• 강수 절기: 우수, 곡우, 백로, 한로, 상강, 소설, 대설

• 물후와 농사: 경칩, 청명, 소만, 망종

예를 들어 입춘은 24절기 중 첫 번째 절기로, 겨울의 끝과 봄의 시작을 상징하며, 일 년 농사의 시작점이기도 하다. 입춘부터 정식으로 봄철에 들어가고, 기온이 점차 상승하며 낮이 길어진다.

사람들은 이 24개의 절기에 따라 봄에 갈고, 여름에 김매고, 가을에 수확하고, 겨울에 저장하며, 사람은 그 힘을 다하고 물건은 그 쓰임을 다하면서도 ‘하늘이 밥을 주셔야’ 한다.

이 24개 절기의 명칭과 순서를 기억하기 쉽도록 고대인들은 소박하고 실용적인 《24절기가》를 만들었는데, 낭랑하고 구전하기 쉽다.

춘우경춘청곡천(春雨驚春淸谷天), 하만망하서상련(夏滿芒夏暑相連).

추처로추한상강(秋處露秋寒霜降), 동설설동소대한(冬雪雪冬小大寒).

매월양절불변갱(每月兩節不變更), 최다상차일량천(最多相差一兩天).

상반년래육입일(上半年來六廿一), 하반년시팔입삼(下半年是八廿三).

노래 중 ‘상반년래육입일’은 상반년(대략 춘하 계절)에 매월 두 절기가 대부분 양력 6일과 21일 전후에 나타난다는 뜻이다. ‘하반년시팔입삼’은 하반년(대략 추동 계절)에 매월 두 절기가 대부분 8일과 23일 전후에 나타난다는 뜻이다. 매년 절기의 구체적인 날짜는 윤년이나 지구 공전의 미세한 차이로 인해 약간씩 변동하지만, 기본적으로는 모두 이런 날짜 근처에 있고, 최대 1~2일 정도 차이가 난다.

2006년, 24절기 시스템은 ‘중국 국가급 무형문화유산 목록’에 등재됐고, 2016년에는 유네스코에 의해 ‘인류무형문화유산 대표작 목록’에 등재됐다. 그들이 ‘무형문화유산’에 대해 내린 정의는 사람들이 대대로 전승하며 대중생활과 밀접한 관련이 있는 각종 전통문화 표현 형식을 가리킨다. 하지만 정말 따져보면 나는 이 명칭이 사실 매우 수정할 가치가 있다고 본다. 왜일까?

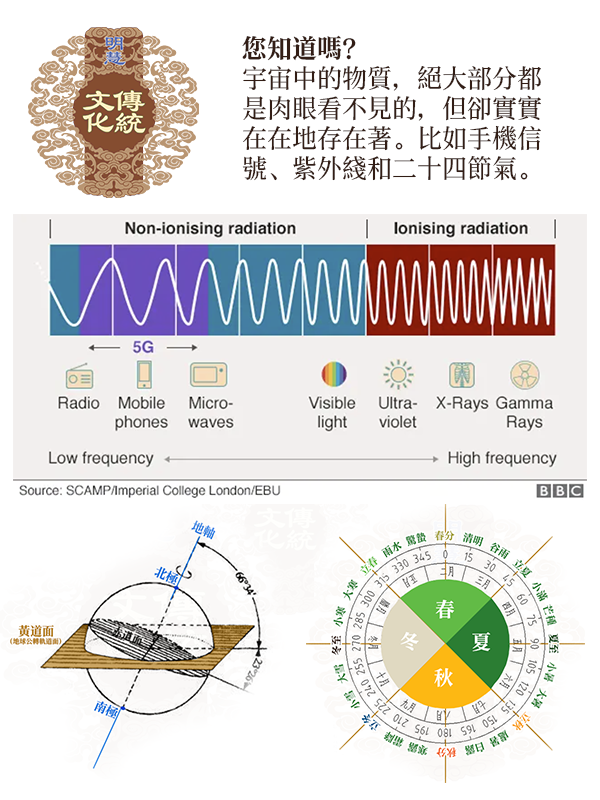

첫째, 24절기는 비록 실물 형태로 존재하지 않지만(예를 들어 가구, 집, 음식 등 보고 만질 수 있는 실물), 매우 ‘물질적’이다. 왜냐하면 이것은 우리가 의존해 먹고사는 자연법칙이기 때문이다. 생각해보자. 11월에 벼를 심고 12월에 밀을 심는다면 풍년이 들 수 있을까? 백성은 먹는 것을 하늘로 여긴다(民以食爲天), 사람이 살려면 먹어야 하고, 먹는 것은 생명을 유지하는 큰일이다. 달력과 같이 만약 누군가 달력상의 ‘1년 12개월’과 ‘법정 휴일’이 ‘비물질적’이라고 한다면 듣기에 매우 어색하지 않을까? 다른 각도에서 말하면 전파, 자기장, DNA도 모두 육안으로 볼 수 없는 물질이지만 이들은 물질이다. 따라서 ‘보이지 않는다’는 것이 ‘비물질’과 같지 않다. 인류는 도구를 통해 육안으로 보이지 않는 일부 물질을 관찰하고 그것들과 상호작용할 수 있다. 사람도 농기구, 농업 기계를 통해 24절기와 상호작용할 수 있다.

둘째, ‘유산’이라는 말은 여기서 아마도 일종의 비유일 것이다. 조상으로부터의 계승을 의미하는 것이지, 자연인이 사망할 때 남긴 개인의 합법적 재산을 의미하는 것은 아니다. 하지만 24절기는 인류 조상이 발명 창조한 것이 아니라 천지가 운행하는 객관적 법칙이고, 사람들은 단지 이를 관찰해 기록했을 뿐이다. 천시에 순응해 생활하기 위해서 말이다. 즉 절기가 나타내는 것은 천시자연(天時自然)의 운동상태이며, 신전문화(神傳文化)의 일부분이다. 동시에 지구와 태양계 운동의 법칙은 대자연이 모든 인류에게 준 것이지, 어느 한 세대 인류에게만 준 것이 아니므로 ‘유산’과는 관계가 없다.

따라서 어쩌면 ‘신전문화/전통문화’라는 명칭으로 ’24절기’라는 자연법칙에 대한 인류의 인식을 보존하고 전승하는 것이 더 적절할 것이다. 결국 예로부터 중화문화는 선형적이거나 기계적이거나 겉모습만 말하는 것이 아니라, 극도로 신성(神性)을 갖추고 있으며 본질을 보는 것이었다.

원문발표: 2025년 7월 7일

문장분류: 천인(天人)사이

원문위치:

正體 https://big5.minghui.org/mh/articles/2025/7/7/496860.html

简体 https://www.minghui.org/mh/articles/2025/7/7/496860.html